不利益変更

Case158 無期雇用契約から有期雇用契約への労働条件変更に対する労働者の同意は自由な意思に基づくことが必要であるとした事案・社会福祉法人佳徳会事件・熊本地判平30.2.20労判1193.52

(事案の概要) 原告労働者は、NPO法人と無期雇用契約を締結していましたが、NPO法人から被告法人に対する事業移管に伴い、被告法人と雇用契約を締結しました。 原告が被告法人で就労を開始した後に、被告法人は原告に対して […]

Case152 会社の誤った説明により雇用契約書に押印したことをもって基本給の一部を固定残業代とする不利益変更に対する自由な意思に基づく同意があったとはいえないとした事案・ビーダッシュ事件・東京地判平30.5.30労経速2360.21

(事案の概要) 原告労働者の基本給は月50万円で、基本給に残業代を含むとの合意はされていませんでした。もっとも、被告会社は、原告の基本給に残業代が含まれるという扱いをし、原告に対して残業代の支給をしていませんでした。 […]

Case149 就業規則変更を了承した旨の書面に署名押印しただけでは出向手当を固定残業代とする不利益変更に対する自由な意思に基づく同意があるとはいえないとされた事案・グレースウィット事件・東京地判平29.8.25労判1210.77

(事案の概要) 本件は、原告労働者ら4名が、被告会社に対して未払賃金、出向手当、交通費、残業代等を請求した事案です。 1 残業代請求 原告Bの残業代請求に対して、被告会社は、出向手当が固定残業代であると主張しました。 […]

Case144 降格・減給を基礎づける就業規則の変更は賃金に関する不利益変更であり高度の必要性に基づいた合理的な内容でなければならないとした事案・アーク証券事件・東京地決平8.12.11労判711.57【百選10版61】

(事案の概要) 賃金仮払いの仮処分の事案です。 本件会社の旧就業規則には「社員の給与については、別に定める給与システムによる。」とのみ定められ、具体的な給与の細目は毎年改定される給与システムによって定められていました […]

Case133 労働者の同意に基づき新規則上の資格制度を適用するために行う新規則における格付けは労働者の同意の趣旨に著しく反するものであってはならないとした事案・イセキ開発工機(賃金減額)事件・東京地判平15.12.12労判869.35

(事案の概要) 原告労働者(女性)は、旧就業規則上の資格制度(二級、一級、主事補、主事、参事、参与、理事)において「主事」に格付けされ、月額給与は約35万円でした。なお、資格に対応する資格給の金額は規則に明記されていま […]

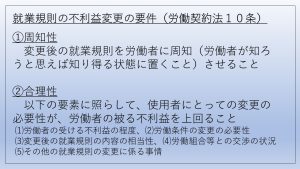

就業規則の不利益変更

1 はじめに 労働契約を締結する際、細かい契約内容を全て雇用契約書に記載することはせず、従業員一般に適用される契約内容については使用者が作成する就業規則に定められていることが一般的です。 就業規則の内容は、個別契約の内 […]

【退職金】Case115 退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくことが明確である必要があるとした最高裁判例・シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件・最判昭48.1.19労判289.203

(事案の概要) 被告会社に勤務していた原告労働者は、就業規則上約400万円の退職金債権を有していましたが、「原告は会社に対し、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」との本件書面に署名して会社を合意退職しました […]

【不利益変更、退職金】Case111 退職金を減額する労働協約の非組合員への一般的拘束力を否定した最高裁判例・朝日火災海上保険(髙田)事件・最判平8.3.26労判691.16【百選10版92】

(事案の概要) A社には、鉄道保険部職員で組織されたA労働組合がありました。被告会社がA社の鉄道保険業務を引き継ぐことになり、原告労働者を含むA社鉄道保険部職員は、新たに被告会社と雇用契約を締結しました。被告会社にはB […]

【不利益変更、賃金減額】Case110 大会決議を経ずに締結された、56歳以上の従業員の基本給を一律30%減額する労働協約の効力が否定された事案・鞆鉄道事件・広島高判平16.4.15労判879.82

(事案の概要) 被告会社は、労使協議会において、労働組合に対して企業再建の合理化計画を提示し、希望退職の募集、希望退職しなかった者については、大幅な賃金の減額をすることを示しました。組合と会社は、協議のうえ、56歳に達 […]

【不利益変更、賃金減額】Case109 53歳以上の従業員の基本給を最大20%以上減額する労働協約を無効とした事案・中根製作所事件・東京高判平12.7.26労判789.6

(事案の概要) 被告会社は、経営不振を理由に合理化計画として53歳以上の従業員の月額基本給を最高20%以上減額する案を労働組合に提示しました。組合執行部は、組合大会に付議することなく、慣例に従い職場集会にかけて意見を聴 […]